売上が減少?約2.6人に1人が65歳以上の時流に適応するメンテナンス体制とは?

- コラムテーマ:

- 未分類

2025年以降、約40年間続く超高齢化社会の中で、

高齢化率38.7%→約2.6人に1人が65歳以上

に達するとされています。

つまり、歯科医院において既存の顧客層だけでは

売上が減少する可能性があることを示しています。

これからの人口ボリューム層を捉え、売上を継続的に伸ばしていくためには、

50歳以上の人口ボリューム層を掴んだ、メンテナンス体制構築が必要です。

そこで今回は「時代から求められる50歳からのメンテナンス体制とは?」

について解説いたします。

どうぞ最後までお読みください。

3つの患者セグメントに分かれたメンテナンス体制とは?

診療報酬改定により、歯科治療の需要は治療中心型より、治療・管理・連携型へと変化していく方向性がより強く示されました。

う蝕→修復治療→技術→クラウン→抜歯へと続いていく従来の需要は減少し、

●早期発見

●早期治療

●重症化予防

●継続管理

このような需要がより求められるようになるということです。

つまり、今後の予防体制は”口腔機能管理”を前提とした世代別のメンテナンスの構築が必要になります。

しかし多くの医院様が口腔機能管理導入時に

●チェアタイムが長くなる

●患者負担金が長くなる

●検査の内容が多く、導入ハードルが高い

といったお悩みをお持ちでないでしょうか?

上記のお悩みの解決策として、これまでの”歯科予防”の在り方を根本的に見直すことがあります。

具体的には、小児、成人、高齢者と3つの患者セグメントを分け、3つに分けられた診療フローを構築していく必要があります。

小児は小児口腔機能管理やCe/う蝕、P重防から予防矯正や小児矯正へと移行させる。

成人はCeやSPT/P重防、自費メンテナンスから自費補綴や矯正へと移行させる。

高齢者はSPT/P重防や高齢者から自費義歯、インプラントへと移行させる。

つまり、50歳以上の人口ボリューム層を掴んだ、メンテナンス体制構築には

50歳以上に対して、3つに分けたセグメントのうち、

成人→高齢者へと予防体制を構築する必要があるのです。

高齢者層への予防中心の訪問診療とは?

セグメント別の3つの予防体制のうち、高齢者には歯科医院に通えなくなる層が発生します。

そこで求められるのが訪問診療です。

訪問診療によって摂食嚥下支援へと移行させる仕組みづくりをする必要があります。

この訪問診療においても中心とするべきは”予防”です。

予防と中心とした訪問診療には

●チェアに頼らない拡張性

●新たな患者層の獲得

●1回の診療加算+1,979点

●育休明けやブランクのあるママさん歯科医師・歯科衛生士の受け皿

●地域への社会貢献

このような多くのメリットがあります。

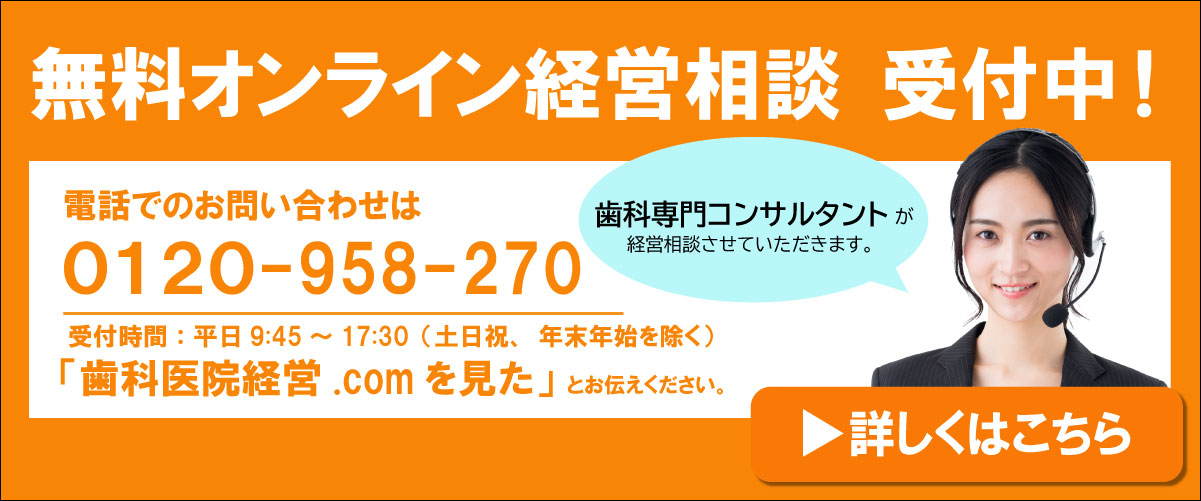

そこで今回のセミナーでは特別講師として、訪問歯科や摂食嚥下分野に精通する医療法人社団明法会 高山史年理事長をお招きし、

●口腔機能管理を前提とした新しいメンテナンス体制のつくり方

●患者さんが通院困難になっても最後まで関わり続ける訪問歯科体制のつくり方

●歯科が取り組む口腔機能低下症、摂食嚥下障がいへのアプローチや食支援の具体事例について

●管理栄養士を活用した口腔機能低下症の具体的な取り組み事例について

について解説いただきます。

間違いなく見逃し厳禁な内容となっています。

定員になり次第締め切りとなりますので、お早めにお申込みください。

口腔機能を診る超高齢化時代の予防歯科セミナー2025

【開催日時】

2025/03/03(日)10:00~12:30 @船井総研大阪本社

2025/03/23(日)10:00~12:30 @船井総研東京本社

◾️この記事を書いたコンサルタント

長瀬 亘亮

LINEはじめました!

LINE友だち登録で、歯科経営専門コンサルタントのコラムを読むことができます!

無料経営相談受付中!

メールマガジンのご案内

歯科医院経営コンサルティングレポート~船井流1000院からの成功事例報告~

歯科医院コンサルティング実績10年! 現場で積み上げた歯科経営成功事例満載のメールマガジンです。自費UP、増患、ホームページ対策、スタッフ育成、組織づくりなど、読んだ院長だけが得をする「3分でわかるノウハウ」を大公開します。