唾液検査はもういらない。検査が要らないリスク評価方法とは

- コラムテーマ:

- 未分類

皆様

いつもお世話になっております。

株式会社船井総合研究所の松崎でございます。

お忙しい中、こちらのメールマガジンをご覧いただき、誠にありがとうございます。

さて、表題の件についてですが、

患者様に虫歯のリスクを伝え、定期的にメンテナンスを受診していただくために唾液検査を導入している医院様は多いのではないでしょうか?

しかし、唾液検査を導入したものの、

・費用面の負担

・患者様自身の検査を受けるハードル

・そもそも虫歯リスクや定期検診の重要性をうまく伝えられない

といった理由から、メンテナンスへの移行がうまくいっていないというお声を、多くの医院様から頂きます。

そのようなお悩みをお持ちの医院様に向けて、

コストゼロ・メンテナンス移行率が大幅に向上する「唾液検査が不要なリスク評価を用いたカウンセリング」 をご紹介いたします。

このようなお悩み、ありませんでしょうか?

・虫歯治療患者さんが多く、メンテナンス患者さんが少ない

・虫歯ができた時や痛くなった時だけ来院する患者さんが多い

・メンテナンスの予約を取ってくれない

・メンテナンスの重要性を上手く伝えられない

・どのようなことをお話すれば、メンテナンスに移行してくれるのか分からない

このようなお悩みをお持ちの医院様は以下のような状況に陥っていませんでしょうか?

・治療のアポイントが多く、メンテナンスのアポイントが増えない

・メンテナンスへの移行が少ないため、治療患者や急患が多く、日々のアポイントが埋まらない

・治療終了後にメンテナンスへの移行を促しているが、患者様にうまく伝えられず、アポイントを取るものの、実来院や継続来院につながらない

ご安心ください。

こうした問題を抱える医院様のサポートをすべく、

メンテナンスの重要性を理解し、実来院・継続来院につながる「唾液検査が不要なリスク評価によるカウンセリング」 を開発しました。

このカウンセリングの具体的な方法や、現場での実践のポイントを詳しく解説するセミナーを開催いたします。

なお、エリアバッティングの関係上、お申し込みが早い医院様を優先 してご案内いたします。ぜひお早めにお申し込みください!

▼セミナー申し込みはこちら

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/123321

唾液検査が要らないリスク評価によるカウンセリングとは

突然ですが皆様、以下の数値は計測しておりますでしょうか?

・初診→治療終了までの移行率

・治療終了→初回メンテナンスアポの取得率

・初回メンテナンスアポ取得→実来院への移行率

・初回メンテナンス実来院→2回目までの継続来院率

これらの数値を正確に把握していなければ、どこに問題があり、何を改善すべきなのかがわかりません。

例えば、

・「初診 → 治療終了までの移行率」が低い場合

→ 治療が長すぎる、または予約が取りづらく離脱が多い可能性があります。

・「治療終了 → 初回メンテナンスアポ取得率」が低い場合

→ 次回のアポイントを仮予約でも取得できていない、またはC処(治療)からP処(メンテナンス)への連携が不十分な可能性があります。

・「初回メンテナンスアポ取得 → 実来院への移行率」が低い場合

→ 予約のリマインドが不足している、またはメンテナンス来院の動機づけができていない可能性があります。

・「初回メンテナンス実来院 → 2回目の継続来院率」が低い場合

→ アポイント管理が適切でない、またはメンテナンスのメリットが患者様に伝わっていない可能性があります。

それぞれの部分で問題点が異なります。メンテナンスまでの移行率を上げようではなく、どこの移行率が悪く、何を改善するべきかを明確にする必要があります。

では、

そもそも、それぞれの移行率で目標数値は何なのか。弊社は累計1200以上の医院様とお付き合いさせていただき、そのビッグデータから、目指すべき数値を算出しております。

目指すべき数値は以下になります。

・初診→治療終了までの移行率

⇒初診数×75%

・治療終了から初回メンテナンスアポの取得率

⇒95%

・初回メンテナンスアポ取得から実来院への移行率

⇒90%

・初回メンテナンス実来院から2回目までの継続来院率

⇒80%

・初診から初回メンテナンス実来院の移行率

⇒約50%

こちらを目安に早速、自院がどうなのか計測いただければと存じます。

この新しいリスク評価方法は、以下の4つの指標をもとに評価を行います。

1.飲食回数

2.フッ素使用状況

3.DMF歯数(虫歯経験本数)

4.プラーク量(歯垢の量)

これらを4段階に分け、合計点数によってリスクを視覚的にわかりやすく評価します。

この手法により、

・患者様自身がリスクを理解しやすい

・改善すべき項目が明確になる

・定期的なチェックで変化を実感しやすい

という利点があり、メンテナンス継続の動機づけにつながります。

このリスク評価を用いたカウンセリングで重要な点は以下の6つです。

①カリエスリスクを伝える

②今のリスクのまま、時間が過ぎた時の暗い未来を伝える

③暗い未来はどうなのかと患者様の心情をヒアリングする

④カリエスリスク評価に基づき、選択肢を示す

⑤一つでもできることから始めるように提案する

⑥応援する・勇気づける

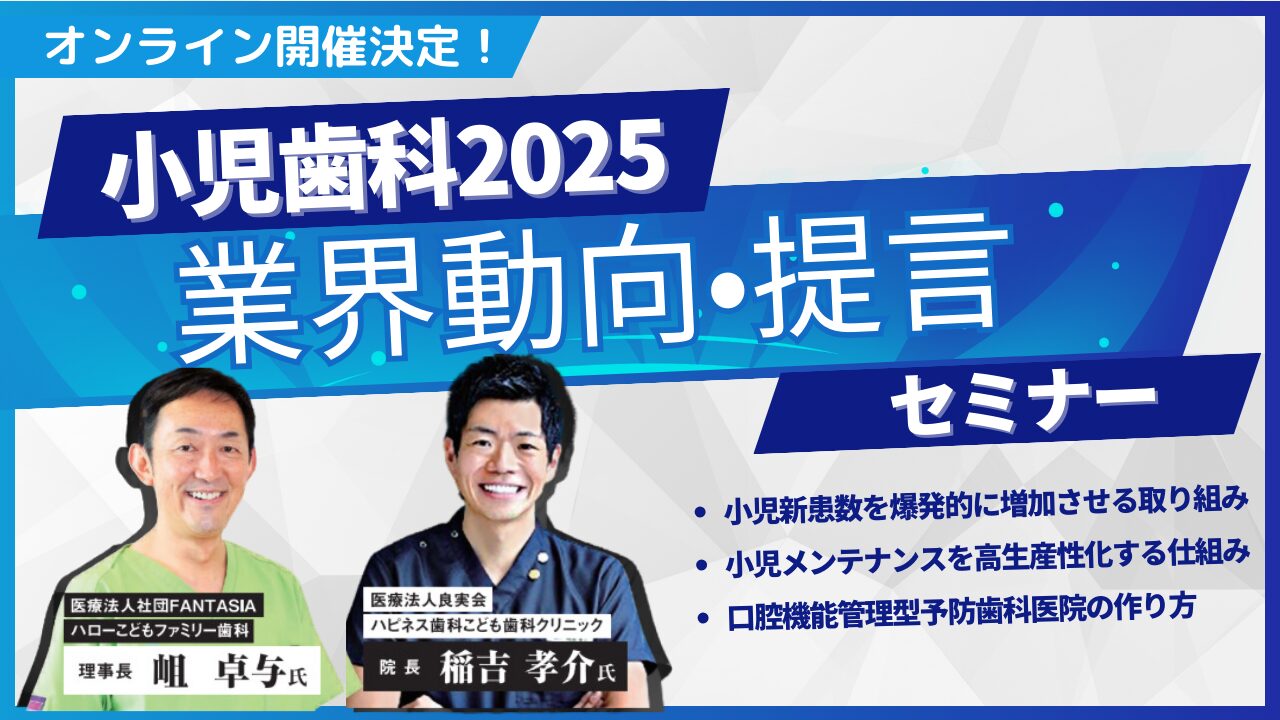

本内容をさらに詳しく知りたい方、小児歯科の施策を学びたい方は、ぜひ今回限りの特別セミナーにご参加ください!

当日は、小児歯科の第一線で活躍する

「ハローこどもファミリー歯科」岨 卓与先生

「ハピネス歯科こども歯科クリニック」稲吉 孝介先生

にもご登壇いただきます。

次回開催は予定しておりませんので、ぜひこの機会をお見逃しなく!

本メルマガが皆様の医院経営にお役に立てれば幸いです。

私たちは本気で「むし歯のない社会」を願っています。

ぜひ、セミナーでお会いできることを楽しみにしております!

小児歯科 2025 業界動向・提言セミナー

■開催日程

・2/9(日)10:00~13:00/14:00~17:00@オンライン

・2/13(木)10:00~13:00@オンライン

・2/23(日)10:00~13:00@オンライン

◾️この記事を書いたコンサルタント

松崎 颯人

LINEはじめました!

LINE友だち登録で、歯科経営専門コンサルタントのコラムを読むことができます!

無料経営相談受付中!

メールマガジンのご案内

歯科医院経営コンサルティングレポート~船井流1000院からの成功事例報告~

歯科医院コンサルティング実績10年! 現場で積み上げた歯科経営成功事例満載のメールマガジンです。自費UP、増患、ホームページ対策、スタッフ育成、組織づくりなど、読んだ院長だけが得をする「3分でわかるノウハウ」を大公開します。